アウトリーチという戦略

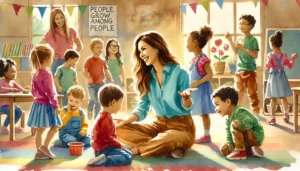

谷口さんは、「アウトリーチ」という戦略をとる、子ども・若者支援の専門家です。

かたくなに心を閉ざした子どもや若者の元へ、支援の手を差し伸べるエキスパートです。

ひきこもり、不登校、非行、虐待、発達障害、家庭内暴力・・・

割れたガラス、穴が開いた壁・・

ひっくりかえった机やいす・・

悲壮感漂う、当事者やその家族・・・

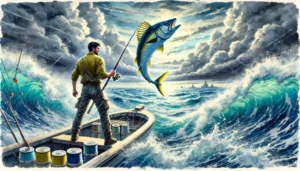

そんなところへ、飛び込んでいく谷口さん・・

今回はそんな谷口さんの、仕事の流儀に迫りたいと思います。

復帰する力を信じる

谷口さんは、困難を抱えている子どもや若者が、社会に復帰する「力」を信じています。

「どんな状況であっても、いずれ人は復帰する」

「どんな状況であっても」とは、とても力強い言葉だと思います。

今よりも良くなりたい・・

この状況をなんとか打破したい・・

本来、誰もがそのような思いを持っている・・

希望を抱いて支援の手を差し伸べる、谷口さん

いったいどのように、どうやって、支援の手を差し伸べるのでしょうか。

チャンネルを合わせる

谷口さんは「価値観のチャンネルを合わせる」と言っています。

いったい、どういうことでしょうか。

当事者と向かい合うには、まずは少しでも「味方」、「話を聴いてくれる人」と感じてもらう必要があります。

最初のところで、敵対心や疑念を抱かせてしまうのは、避けたほうがよい。

そもそも当事者は、混乱しているでしょうし、頑なに人との接触を拒んでいる場合も多い・・

そこで、谷口さんは、「チャンネルを合わせる」という戦略をとっています。

決して、問題そのものに関することは話さない。

最初は、挨拶や雑談をしていく中で、チャンネルを合わせていく。

アニメなのか、音楽なのか、ゲームなのか。

まるで、金庫のダイヤルをまわしながら、少しずつ解をさぐっていくようです。

そこまでして、距離感を縮めていく。

当事者が、少しでも心を開かないと、次の段階に進めない・・。

慎重に対話を進めていく、谷口さんの姿を思い浮かべることができます。

伴走する人でありたい

一定期間、誰かが伴走してあげれば、少しでも希望をもって生活することできるのに・・

子ども・若者支援を始める学生時代に、強く感じたそうです。

当時、家庭教師をしていた先で見た、悲惨な子ども・若者の状況を目の当たりにして・・・

誰かが、少しでも手を差し伸べていたならば、あの子らの生活はもっとよくなったかもしれないのに・・

その時、感じたやるせない思いが、現在の仕事を立ち上げる、ひとつのきっかけになったのだと思います。

「伴走する人でありたい」

力強い言葉です・・

私もそうですが、逆境を一人で乗り越えることは極めて難しいです。

例えば、病気になったとしたら・・・

病気が治らないかもしれない・・・

稼ぐことができなくなるかもしれない・・・

そんな不安を誰かに打ち明けることができたならば、どんなに救われることでしょう。

あなたの生活が改善するように、助言してくれる人がいたら、どんなに救われることでしょう。

伴走者がいることで、希望を持って生活することができる。

どんな境遇であったとしても。

さいごに

私は、谷口さんの仕事にかける強い思い(きっとよくなる)に心を動かされました。

その信念をもって、あえて困難な世界に飛び込んでいく勇気に感服します。

限界を突破していく谷口さん・・

そこで出た貴重な知見を、社会と共有していくという使命ももっています。

プロフェッショナルとは、こうあるものだと共感しました。

どんな仕事にも、困難はつきものです。

歩んで進むほど、大きな壁が立ちはだかります。

谷口さんは、彼なりの方法で、限界を突破しようとしています。

私もそうでありたい。

今回の番組に出会えて、本当に良かっと思います。

仕事に対しての信念(使命)を、今一度、再考してみたいと思います。

そして、仕事で、躊躇していること、足踏みしていることなどを洗いざらい、書き出したい。

限界を突破しよう!

結城一郎