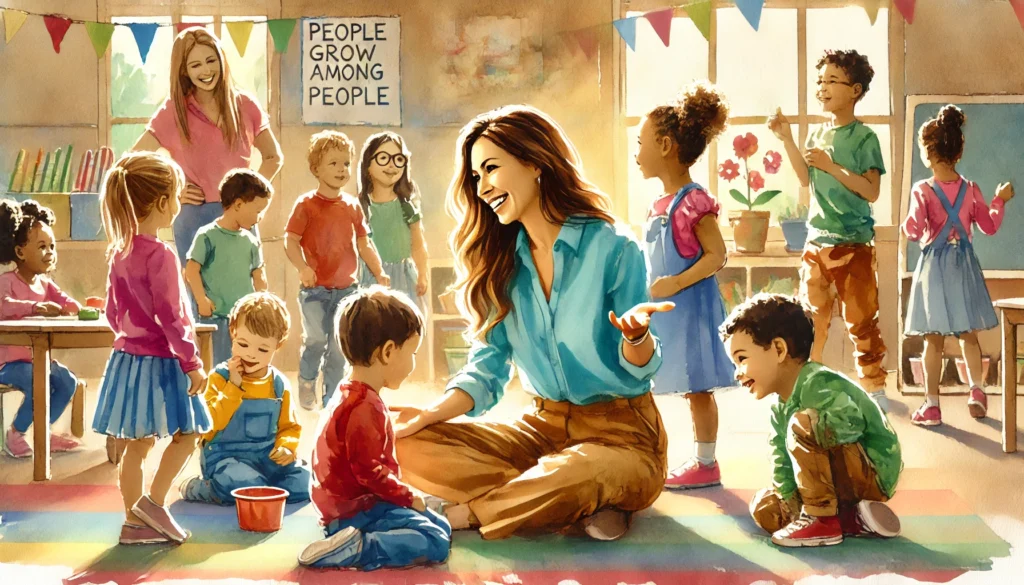

はじめに──「人の中で、人は育つ」

今回ご紹介するのは、保育士・野島千恵子さんが登場した『プロフェッショナル 仕事の流儀』です。

番組を観て、私は深く感動しました。

なかでも心を揺さぶられたのは、「人の中で、人は育つ」といった野島さんの信念の言葉でした。

野島さんは、障害のある子どもたちを“分けて保育する”という方法に、違和感を覚えたと言います。

なぜなら、周囲の子どもたちが「特別視」していることに気づいたからです。

そして、かつて自分が幼い頃、年齢も体格も違う子どもたちと路地裏で一緒に遊び、ぶつかり合いながら育った原体験を重ね、異年齢・多様性のある保育=インクルーシブ保育の実践に踏み出しました。

このブログでは、野島さんの実践から「育てるとは何か」を私なりの視点で紐解いていきます。

子どもだけでなく、大人にも通じる“育ち合い”の本質を、共に考えていただければ幸いです。

※出典:NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』「人生で大事なことは、ここにある~保育士・野島千恵子~」(放送日:2016年6月20日)

※番組内容の引用は著作権法に基づき最小限の範囲で行っております。

人の中で、人は育つ

野島千恵子さんが実践してきた「インクルーシブ保育」は、障害の有無や年齢の違いを問わず、すべての子どもたちが共に育つ環境をつくる保育です。

その原点には、障害のある子どもたちを“分けて”保育した際に、周囲の子どもが無意識に「特別視」していたことへの違和感がありました。

人は本来、多様な個性の中で揉まれ、ぶつかり合い、やがて思いやりや社会性を身につけていく

そんな確信が、野島さんの信念には根づいています。

彼女は「人の中で、人は育つ」と言い切ります。

他の子どもを“教材”として、自ら気づき、学び合う仕組み。

そこにこそ、教育の原点があるのだと感じさせられます。

トラブルも、成長の貴重なチャンス。

野島さんは、その機会を決して逃しません。

見守る保育

野島さんの保育には、強い信念が根底にあります。

それは、子どもが「自分で考え、答えを導き出す力」を持っているという信念です。

だからこそ彼女は、子どもに「ああしろ、こうしろ」と指示するのではなく、「あなたはどう思う?」「どうすればいいと思う?」と問いかけ、考えるきっかけを与えます。

何か問題が起きても、大人がすぐに介入せず、あくまで子ども自身が向き合い、試行錯誤する時間を確保する。

野島さんは語ります。

「考えられると思うので、子どもは。そう信じているので、任せている部分がある」と。

子ども同士がぶつかることもある。

しかし、それこそが育つチャンス。

野島さんの保育は、子どもを信じ、育ちの瞬間を決して奪わない実践です。

不屈の精神

2度のがん、愛する夫との死別、保護者からの疑念の声

人生に立ちはだかる数々の困難にも、彼女は決して屈しませんでした。

「子どもの前では、常に笑顔でいること」

野島さんは、「答えはない。マニュアルもない。だから実行してみる」と言います。

その言葉どおり、彼女は30年以上にわたりそれを体現し続けてきました。

子どもの力を、心の底から信じているからこそ、困難に立ち向かう勇気が湧いてくる。

野島さんの姿は、どんな苦境にも揺るがない「信じる力」が、原動力であることを教えてくれます。

育てる人もまた育つ

野島さんの保育には、「子どもだけでなく、関わるすべての大人も共に育つ」という視点が貫かれています。

子育てに悩む親に対しても、頻繁に声をかけ、一人で抱え込まないよう支え続ける姿が印象的でした。

そして、はたらく保育士に対しても配慮を示します。

時短勤務や手厚い人員配置を実現し、「自分を大切にできてこそ、子どもを大切にできる」という信念のもと、職場環境を整えてきました。

保護者・保育士の信頼が循環し、支え合う関係性が、保育現場を根底から支えているのです。

育てる人が育つ環境こそ、真に子どもたちを育てる力を持つのだと、野島さんは実践を通じて示しています。

子どもと共に、私たちも育つ

野島千恵子さんの姿から、私は「育成とは何か」を改めて深く考えさせられました。

障害のある子、年齢の違う子が一緒に過ごす「インクルーシブ保育」は、トラブルや摩擦が生まれやすい環境です。

しかし、野島さんはそれを「成長のチャンス」と捉えます。

子どもたちは、互いの違いを乗り越え、時にぶつかり合いながらも、思いやりや判断力、行動力を身につけていく。

そこには、“人の中で、人は育つ”という強い信念が貫かれています。

さらに私が心を打たれたのは、野島さんの不屈の精神です。

2度のがん、夫の死、そして保護者からの厳しい声。

それらの困難にあっても、野島さんは屈しませんでした。

笑顔で、エネルギッシュに、子どもたちの前に立ち続けます。

子どもたちからパワーをもらっている──

その言葉に偽りはないでしょう。

また、野島さんの“あきらめない姿勢”にも感銘を受けました。

子どもの「育つ瞬間」を逃さない。

何度でも何度でも、子どもに語りかけ、伝え続ける。

その根底にあるのは、「この子はきっとできる」と信じる心。

保護者に対しても寄り添い続け、悩みや不安に丁寧に耳を傾けていく。

こうした“寄り添いの連続”が、育成の基盤を作っているのだと実感しました。

そして忘れてはならないのが、共にはたらく保育士へのまなざしです。

時短勤務制度の導入、手厚い人員配置。

それらは「自分が大切にされてこそ、子どもも大切にできる」という、はたらく人への敬意に裏打ちされたものでした。

野島さんの言葉に、こんなものがあります。

「プロフェッショナルとは、今日とは違う、また成長した自分が明日にはきっといる──そう信じられる人」

この言葉に、私は深く励まされました。

育てているつもりが、実は育てられている。

子どもと向き合うことで、自分自身までも磨かれていくのです。

あなたは、誰かの“育つ瞬間”に、どれだけ真摯に向き合えているでしょうか。

そして、自分自身の“明日”を、どれだけ信じられているでしょうか。

野島さんの歩みは、すべての“育てる人”に希望と勇気を与えてくれます。

私たちもまた、誰かと共に、育っていける存在でありたい──そう願ってやみません。

信じて見守ることで、人はきっと育ち、前に進める。

結城一郎