なぜこの回に惹かれたのか

「信頼で人は変わる」

この言葉に、私は深く心を動かされました。

バスケットボール部監督・井上眞一さんの姿勢は、私自身の過去と現在の両方に強く響くものがありました。

私も高校時代、理不尽なしごきを受け、退部を決意した苦い経験があります。

あの頃の傷は、長いあいだ心の奥に沈めてきたものでした。

だからこそ、井上監督の指導哲学に、私は惹かれました。

現在、私は課長としてチームを率いる立場にあります。

チームマネジメントにおいて何より大切なのは、信頼関係の構築です。

その重要性を、私は身をもって痛感してきました。

井上監督の手法から学べることは、あまりにも多い。

この番組は、単なるスポーツ指導の話ではなく、すべてのリーダーに通じる本質を教えてくれると感じたのです。

井上眞一監督とは

井上監督は、自身の理不尽な部活経験への強い疑問から、「誰ひとり脱落させない」指導を信念としてきました。

監督就任以来、特別な事情を除き退部者はゼロという事実が、その覚悟を物語っています。

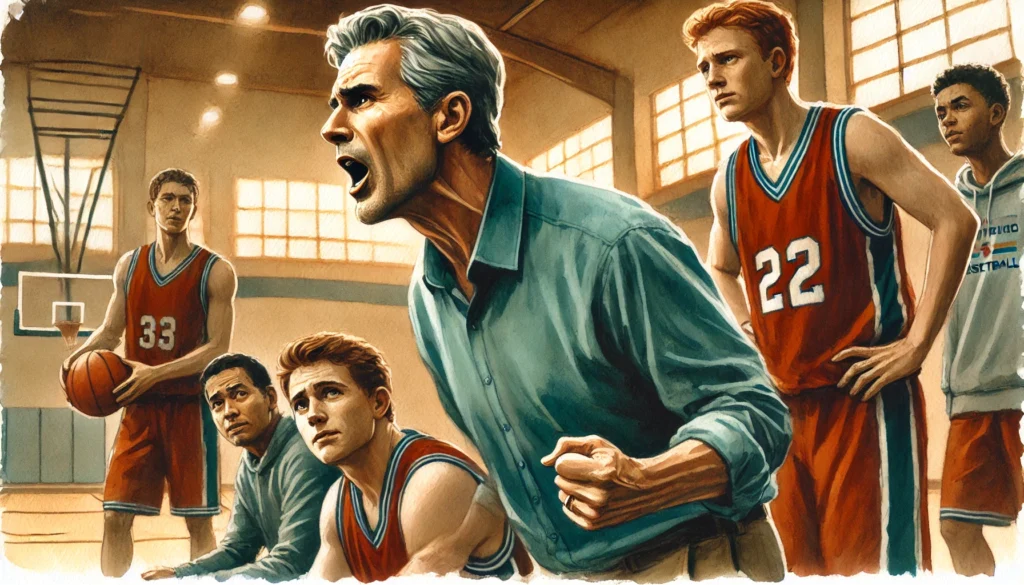

井上監督の指導は一見厳しく、練習中には激しい言葉も飛び交います。

しかしそれは「怒ったふり」。

感情をぶつけるのではなく、冷静に、選手の成長を願って放つ言葉なのです。

体育館の外では、たわいもない会話で距離を縮め、信頼を育んでいます。

さらに印象的なのは、「一人ひとり性格が違うから、アプローチも違う」と語る姿勢。

選手の言葉にもあるように、「表では言わないけど、裏ではちゃんと考えてくれている」

まさに選手を信じ、個を見つめる井上監督の哲学がそこにあります。

※出典:NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』「勝利は、信頼でつかみとる〜バスケットボール部監督・井上眞一」(放送日:2014年11月24日)

※番組内容の引用は著作権法に基づき最小限の範囲で行っております。

「怒ったふり」の本質

井上監督の檄は、体育館の中でこそ厳しく響きます。

第三者が見れば、怒鳴り声に近い場面も多く見受けられます。

ですが、それは「怒ったふり」にすぎません。

感情をぶつけるのではなく、選手をより良く導くために“叱る”という姿勢を貫いているのです。

ここに、「怒る」と「叱る」の決定的な違いがあります。

このアプローチが成立するのは、体育館の外での井上監督のふるまいがあるからです。

雑談やたわいない会話、そして一人ひとりに向き合う対応。

これらすべてが、信頼構築のための戦略として機能しています。

選手たちもそれを感じ取り、「本当に自分を見てくれている」と口を揃えています。

この“怒ったふり”は、冷静な知性と、信頼構築への覚悟が生んだ、マネジメントの奥義と言えるでしょう。

“体育館の外”での勝負

井上監督の真骨頂は、体育館の外にあります。

厳しい檄が飛び交う練習中とは打って変わって、日常生活の中では選手たちとたわいもない会話を交わし、時には夕食

時にアイスをねだられて苦笑いを浮かべるような姿も見られます。

そこに込められているのは、信頼を築くための戦略です。

それが井上監督のスタイルであり、その背景には緻密な信頼関係の構築があるのです。

信頼は、一朝一夕に生まれるものではありません。

雑談やたわいもない会話、食卓でのひととき

そうした“何気ない時間”を積み重ねることが、選手の心に届く「本物の関係」を育みます。

実際に選手たちも、「監督は自分をちゃんと見てくれている」と口を揃えて語っています。

一人ひとりの性格や特性に合わせて“ちがうアプローチ”をすることは、非効率に見えるかもしれません。

しかし、実は最もチーム力を引き出す合理的な手法なのかもしれません。

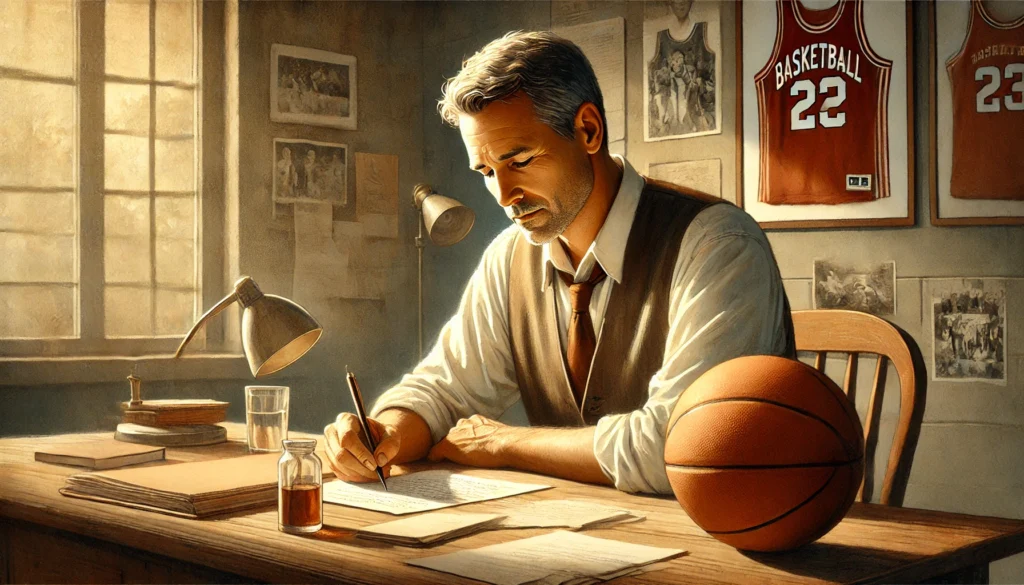

そして印象的だったのは、全国大会前に井上監督が選手一人ひとりに宛てて書いた直筆の手紙です。

それぞれの課題や努力、向き合い方に言及されたその内容は、選手たちにとって大きな支えとなりました。

手紙は、言葉が形として残る“静かなコミュニケーション”です。

そこにかけられた時間と思いが、選手の心に深く刻まれ、「この人のために頑張ろう」という気持ちを呼び起こしま

す。

これこそが、信頼を可視化する技術であり、真のマネジメントであると感じます。

私はこれまで、課長職として「雑談は非効率」と思い込んでいました。

業務に関係のない話は避け、あくまでも仕事の話に集中することが“リーダーの在り方”だと信じていたのです。

しかし井上監督の姿を見て、その考えは覆されました。

雑談とは、心の距離を縮める“投資”なのです。

短期的な業務効率よりも、長期的なチームの活力を重視する。

それこそが、本物のリーダーシップなのかもしれません。

あなたのリーダーシップを変える視点

井上監督の指導は、厳しさの中に信頼が通っています。

体育館での檄、選手への叱咤、そのどれもが「怒ったふり」という冷静な演出であり、決して感情をぶつけたものでは

ありません。

感情ではなく、“戦略”として、選手にアプローチしているのです。

この戦略は、体育館の外にも及びます。

夕食時のたわいもない会話、選手一人ひとりに応じた言葉かけ

こうした“何気ない関わり”が、実はもっとも深く信頼を育てていることに私は驚かされました。

これまで私は、雑談などは時間の無駄と考えていました。

しかし今は違います。

長期的に見れば信頼への投資です。

手紙もまた、個の心に届く力強いメッセージです。

そして、リーダーは、ただ全体を動かすだけではなく、個を見つめ、個に応じた対応力が問われます。

チームの一人ひとりを大切にすることで、全体が一つにまとまっていくのです。

そして、いつの間にか、全体が自律的に動き始めます。

チームは、トップダウンの指示だけで成長するのではありません。

信頼という土壌の上にこそ、挑戦と成長が芽吹くのだと私は実感しました。

あなたは、チームメンバー一人ひとりの“心の声”に耳を傾けていますか?

あなたの言葉やふるまいは、信頼構築という“長期戦略”につながっていますか?

体育館の外でも、信頼を積み重ねる。

その地道な取り組みこそが、チームを強くする土台になる。

井上監督の姿は、そう私たちに教えてくれているように思います。

信頼を育む一歩を、あなたから始めてください。

きっとその一歩が、チームの未来を変えていきます。

結城 一郎